vespa50s1978 2011/12/24 by KBの遠藤

昨日作業完了!となったvespa50s

これ、1978年位に製造されたベスパで、この辺になると色々と後の50sと違いはあるんだけど、この年式前後のベスパで厄介なのが、リアブレーキペダルを外す作業。

これ、1978年位に製造されたベスパで、この辺になると色々と後の50sと違いはあるんだけど、この年式前後のベスパで厄介なのが、リアブレーキペダルを外す作業。

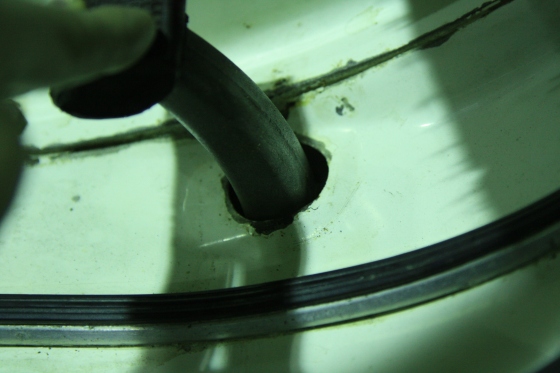

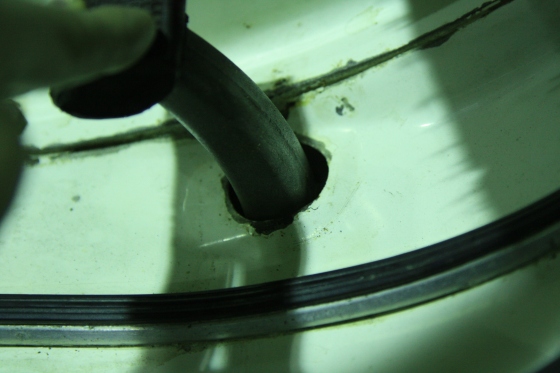

ブレーキペダルが生えてるとこの穴は、丸。

っで、ブレーキペダルは四角。

↑の写真、チョッと分かり辛いけど。

↑の写真、チョッと分かり辛いけど。

よく、再生産前、再生産後を見分ける時に、ブレーキの穴が丸いか四角いか。なんて話が出てきますよね。

丸穴&四角ペダルでも、この組み合わせの後期の方はブレーキペダル分解は特に困りませんが、初期の、リアブレーキケーブルが両切りタイプの車体だと、すんなり外す事が出来る時もあるけど、大半のパターンは、こんなのどうやってバラスすんだよ・・・

ってな状態になります。

自分こんな時、車体にペダルをはめたまま分解していってしまいます。

こんな感じに。

こんな感じに。

ここまでの状況、詳しく説明するのは、無理。

やった事ある人にしか通じないですね。

っが、今回は、

ペダルのシャフトがガッツリと錆び付いていた為、更に苦労させられました。。。。

ペダルのシャフトがガッツリと錆び付いていた為、更に苦労させられました。。。。

2日くらい、油に漬け置いてやっと分解出来ました。

何故、こんな事しなければいけないのかというと、全ての元凶は

右側に移るケーブルの留め具。

右側に移るケーブルの留め具。

アイツが引っかかるから、すんなり取れないんですよ。

故に、留め具を先に外してしまったりしながらボディーに付けたまま分解していくんです。

組む時は当然、ループタイプの、写真に組み込んであるタイプのケーブルに組み替えました。

この年式だと、

ストップランプスイッチも違うし、ブレーキペダルを固定している3本のボルトの内、ぼでぃーの下から締め込むボルトには

ストップランプスイッチも違うし、ブレーキペダルを固定している3本のボルトの内、ぼでぃーの下から締め込むボルトには

タブワッシャーが使われています。

タブワッシャーが使われています。

その他の違いは

フライホイールが、プラーを使用しなくて外せるタイプの物が付いてます。

フライホイールが、プラーを使用しなくて外せるタイプの物が付いてます。

っが、これ、いけてないんですよ。

よって、サービスで、後のモデルに使用される、プーラーを使うタイプのフライホイールに交換しちゃいました。

サービス、というより、次回ばらす時に苦労しないように交換しただけ。

作業者側の視点で交換しちゃったパーツです。

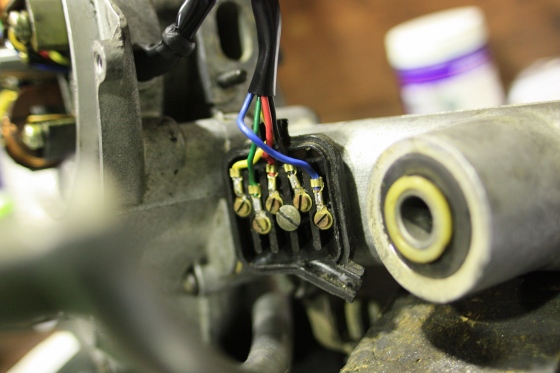

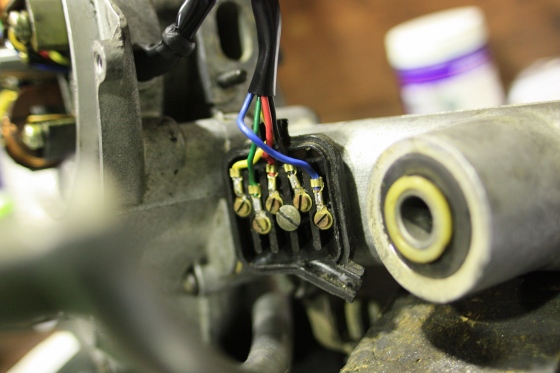

ジャンクションボックスの配線も

旧型のビス留めタイプ。

旧型のビス留めタイプ。

ケーブルステー、クラッチカバーは、後のモデルと共通の物です。

ホイールを留めるホイールクリップボルトも、

後のモデルに付くボルトとは頭のデザインが違います。

後のモデルに付くボルトとは頭のデザインが違います。

これのちょっと前は、FIATの刻印入りなんてのもありました。

久しぶりに、誰の役にも立たない、誰も興味がないと思われるベスパネタを、真面目に書いちゃった2011年12月24日。

クリスマスイブの夜。

自分、あと少ししたら、まさか!!!な感じで、クリスマスパーリーに紛れ込ませて頂き酒などグビッと飲んでこようかと。

自ら参加するのは、生まれて初めて(笑)

端っこで、小さな態度で、限りなく気配というものを消して、酒飲んで帰ってきます。

そんな理由で、そろそろ閉店。

サヨナラ

ブレーキペダルが生えてるとこの穴は、丸。

っで、ブレーキペダルは四角。

よく、再生産前、再生産後を見分ける時に、ブレーキの穴が丸いか四角いか。なんて話が出てきますよね。

丸穴&四角ペダルでも、この組み合わせの後期の方はブレーキペダル分解は特に困りませんが、初期の、リアブレーキケーブルが両切りタイプの車体だと、すんなり外す事が出来る時もあるけど、大半のパターンは、こんなのどうやってバラスすんだよ・・・

ってな状態になります。

自分こんな時、車体にペダルをはめたまま分解していってしまいます。

ここまでの状況、詳しく説明するのは、無理。

やった事ある人にしか通じないですね。

っが、今回は、

2日くらい、油に漬け置いてやっと分解出来ました。

何故、こんな事しなければいけないのかというと、全ての元凶は

アイツが引っかかるから、すんなり取れないんですよ。

故に、留め具を先に外してしまったりしながらボディーに付けたまま分解していくんです。

組む時は当然、ループタイプの、写真に組み込んであるタイプのケーブルに組み替えました。

この年式だと、

その他の違いは

っが、これ、いけてないんですよ。

よって、サービスで、後のモデルに使用される、プーラーを使うタイプのフライホイールに交換しちゃいました。

サービス、というより、次回ばらす時に苦労しないように交換しただけ。

作業者側の視点で交換しちゃったパーツです。

ジャンクションボックスの配線も

ケーブルステー、クラッチカバーは、後のモデルと共通の物です。

ホイールを留めるホイールクリップボルトも、

これのちょっと前は、FIATの刻印入りなんてのもありました。

久しぶりに、誰の役にも立たない、誰も興味がないと思われるベスパネタを、真面目に書いちゃった2011年12月24日。

クリスマスイブの夜。

自分、あと少ししたら、まさか!!!な感じで、クリスマスパーリーに紛れ込ませて頂き酒などグビッと飲んでこようかと。

自ら参加するのは、生まれて初めて(笑)

端っこで、小さな態度で、限りなく気配というものを消して、酒飲んで帰ってきます。

そんな理由で、そろそろ閉店。

サヨナラ